给失恋的人的歌

在特拉维夫工业区附近的一间工作室里,我为即将出版的小说录制有声读物的第二天,我的声音发哑了。导演让我重复某句台词,让它更有活力。但我太努力地想要发出声音,以至于我无法专注于表演部分。这是一种令人不安的感觉,失去一个人的声音,我们经常认为这是理所当然的。我张开嘴,听到的是空气的喘息声。

我们缩短了会议时间。

几年前,我花了几个月的时间在以色列采访年长的也门犹太妇女。多年来,这些女性的生活一直吸引着我,激励着我。我在加拿大生活的时间越长,我就越渴望与自己的根建立联系,与犹太人的也门传统建立联系。作为一个在以色列长大的孩子,我希望自己能归属于这种传统,但我经常受到冷落。

试图在图书馆和档案馆收集我们的历史证明是令人沮丧的。以色列的历史书关注的是欧洲人向以色列的移民——这反映了这些书的作者——更糟糕的是,在19世纪末和20世纪初的也门农村,我的家人来自那里,很少有文件签发,也没有照片。我们甚至不知道祖父母的确切年龄。对于女性来说,书面叙述的缺乏更加明显,因为她们从未学会阅读和写作。

我在这些采访中听到的故事常常令人心碎。许多妇女是童养媳,有些(像我自己的祖母)是为了规避孤儿法令而嫁出去的,该法令要求也门当局将犹太孤儿皈依伊斯兰教。有些人告诉我,她们做了第二个或第三个妻子,丈夫和婆婆虐待她们。另一些人在谈到从以色列移民营地失踪的婴儿时哭了起来,这是一场未解决的悲剧,被称为也门、巴尔干和米兹拉希儿童事件,让人想起了《六十年代独家新闻》。

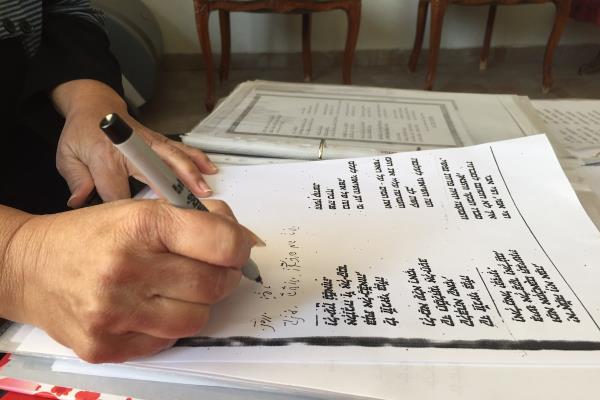

当我问起她们的梦想时,其中一位描述了她们移民以色列后,小时候在山上放羊,羡慕地看着其他女孩上学。在北方的一个村庄里,一位不识字的妇女不好意思地说,她认为自己会成为一名优秀的心理学家,人们告诉她,她是一个善于倾听的人,并给出了很好的建议。女人们常常突然唱起歌来。他们会拿起一个罐子,敲着鼓来找节奏。我不懂也门阿拉伯语的歌词,但我感受到了痛苦、渴望和情感的深度。

在其中一次旅行中,我遇到了后来成为我的歌唱老师的吉拉·贝沙里(Gila Beshari)。吉拉住在耶路撒冷附近的一个村庄里,那里的每个人都是也门人,当她开口唱歌时,我浑身发冷。她告诉我在也门发展起来的女歌曲目。

犹太男人的歌是虔诚的,用希伯来语唱,而女人的歌是一种用阿拉伯语唱的口头诗歌,主要讲述她们的家庭生活、爱和失去、嫉妒和欲望。这些歌曲被背下来,从母亲传给女儿,与书面诗歌不同,它们有一种动态的品质,每次表演都在变化和发展。

我过去常常羡慕朋友们的文学传统。现在我意识到我们有自己丰富而古老的文学传统——女性的传统!——没有写下来。我还意识到,作为一名也门犹太妇女,如果我真的要全身心地投入到这项研究中,我必须学会唱歌。

ned data-instgrm-permal

ink="https://www.instagram.com/reel/C-Vbr08tu2V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" > Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Ayelet Tsabari (@ayuli1)

我一直在录制或试图录制的小说讲述了佐哈拉的故事,她是一名30多岁的以色列也门妇女,远离她的家庭和传统,在母亲突然去世后回到以色列的家。当她打扫母亲的家时,她发现了母亲唱歌的录音带。这一发现揭示了她母亲令人震惊的生活。

在接下来的几个星期里,我努力让我的声音恢复健康。我喝姜茶,把蜂蜜和牛至油混合,用盐水漱口。不过,我的声音听起来沙哑、刺耳。我开玩笑说左原的声音比我的性感,但我开始紧张起来。

我去看耳鼻喉科的专家,他让我做视频频闪检查,在这个过程中,他们会在喉咙里插入一个微型摄像机,以获得我声带活动的第一排视图。但预约要花几周时间。现在它帮不了我了。

这两周也是以色列在德黑兰暗杀哈马斯政治领袖伊斯梅尔·哈尼亚之后的两周。整个中东都处于紧张状态。伊朗伊斯兰共和国威胁要进行报复,区域战争的可能性似乎比以往任何时候都高。

我放弃了每晚在附近散步的习惯,在每次开车时都标出可能的避难所。我在我们大楼地下室的地堡里储备了瓶装水和罐装食物。当我发邮件询问工作室老板他们是否有避难所时,他说没有。警报响起时,我们站在楼梯上,他写道。

作为一个女孩,我在合唱团和歌唱团体唱歌。但当我长得又瘦又笨手笨脚时,一想到要表演,我就变得太难为情了。随着时间的流逝,我放弃了任何我可能暗自怀有的音乐愿望。

我相信,我能唱歌的唯一原因是我的血统。在以色列,所有也门人都会唱歌是常识。Ofra Haza,我从小到大的偶像,可能是世界上最著名的以色列音乐艺术家,来自也门。在以色列还有许多其他也门歌手,比例与他们在社会中的比例不成比例。人们把这种现象归因于也门的祈祷方式,这种祈祷方式充满了音乐和旋律。

在与吉拉一起学习的这些年里,我了解到,在也门,男女之间的公开隔离创造并维持了女性之间的纽带,一种姐妹情谊。讲故事和唱歌的仪式是女性聚在一起的方式——通常是在做家务或手工的时候——分享她们的喜怒哀乐。在男权社会中,女性的声音被压制,这是她们表达自己、讲述故事和记忆的方式。

那天,我和母亲以及她的姐妹们一起唱起了一首也门女儿歌,我感觉自己已经毕业了。“她是怎么知道这些歌的?”阿姨们惊讶地问妈妈。我母亲骄傲地笑了。

我的小说以九十年代以色列和巴勒斯坦之间的奥斯陆和谈为背景。为了我的研究,我观看了以色列右翼反对谈判的示威活动和当时的总理伊扎克·拉宾领导的左倾政府的视频。佐哈拉的侄子Yoni这个角色的诞生,是因为我希望了解一些年轻人在那段时间是如何变得激进的,在我的记忆中,那段时间是充满希望和乐观的(尽管我现在可以看出这个过程是多么的有缺陷),直到拉宾被一个右翼狂热分子暗杀。

在写作的最后阶段,我开始参加反对内塔尼亚胡政府及其提出的司法改革的示威活动。我经常寻找反占领活动人士,加入他们的行列。我抗议的政治立场可能和我书中的Yoni完全相反,但和他一样,我也因为成为人群中的一员而被呐喊声和能量所陶醉。我甚至把我的孩子也带来了。我想教她,她有自己的声音,不应该害怕使用它。

自古以来,女性的声音就被认为是危险的。在希腊神话中,塞壬据说会用歌声引诱男人走向死亡。在爱尔兰民间传说中,女妖是一种女性灵魂,她的声音预示着即将到来的死亡。根据正统犹太传统,女性的声音可能会导致男性产生“不纯洁的思想”。

最近在特拉维夫举行的一场示威活动旨在引起人们对被哈马斯劫持为人质的以色列妇女的困境的特别关注,妇女们手牵着手尖叫。不,尖叫是不对的。那更像是一声哀号。一声原始的、令人毛骨悚然的嚎叫使我浑身发抖,使我热泪盈眶。

在伊朗威胁最严重的时候,我回到演播室进行第三天的录音。我刚刚收到一封来自加拿大政府的电子邮件,建议我不要在这个时候去以色列。加拿大当局一定不知道我现在住在这里。2018年,我搬回了特拉维夫的家,以便离我的家人和年迈的母亲,以及我在加拿大生活期间非常想念的也门犹太社区更近一些。

我的声音还没有完全恢复。当我开车去录音室参加一个晚上的会议时,我在Spotify上搜索了一个治疗声音播放列表,但它没有安抚我的神经,而是触发了我,听起来像警笛的开始。

直到那时,我才恍然大悟:我在录制一本关于声音和无声的书时失声了。我想起了我的角色Yoni,他患有慢性声音嘶哑,在书中他想知道是什么让他失去了声音。是那些他说不出口的话吗?不敢说吗?

在我自10月7日以来发表的一篇文章中,我写到了自己被堵住嘴的感觉。公共话语已经变得如此二元化和激进化,以至于即使是呼吁和平与同情也会被视为有争议的。还是徒劳的感觉,无助的感觉,让我沉默了?对自己的声音失去信心?面对这场战争的恐怖,这么多无辜的人被杀害,孩子们被毫无意义的轰炸——据说是为了更安全——这么多人失去了一切,我想知道:这有什么关系吗?写作真的重要吗?

我想起了喉咙里那种空虚、无用的感觉。我所依赖的,像家一样安全的东西,让我失望了。我想起了抗议时妇女们的嚎叫。我记得一张令人心碎的照片,在以色列袭击汗尤尼斯后,巴勒斯坦妇女拥抱在一起,哭泣,一个人张开嘴,对着天空无声地哭泣。

我提醒自己,我用我的声音来写这本书。背景设定在巴以历史的关键时期,Nakba和占领的破坏性影响,以及家园和回归的主题贯穿了整部小说。我提醒自己,通过放大也门犹太妇女被边缘化、被压制的声音,追溯她们在以色列遭受的不公与偏见,我努力讲述一个更宏大的故事,使读者对这片土地和人民的理解更加复杂和扩展,提供细微差别,也许提供背景,并希望能促进对生活在河与海之间的所有人的同情。我说了我想说的话,不管现在看来多么微不足道。这难道不是小说家的目标吗?从同情、真实和勇气的角度来写作?通过让我们了解在这个复杂、令人心碎的世界中做人的意义,提供我们在新闻中看到的视角和意义?

不知怎么的,那天我完成了录音。至少有几个小时,我能说话了。

在我的书中,佐哈拉发现唱歌有助于治愈她。她游到特拉维夫海滩的波浪处唱歌。她还发现了一起唱歌的好处——研究证明,唱歌可以减轻压力,释放内啡肽和催产素,减轻抑郁和绝望。

我的社区唱诗班每周二聚会。这是一个业余团体,每个人都欢迎。不需要试镜。我们都是女人,是姐妹,很多都志趣相投;我不仅可以和她们一起唱歌,还可以毫无畏惧地说出我的想法和内心。

在我的小说中,佐哈拉在一个歌唱团体中遇到一位年长的也门妇女,她说:“我们没有说话,所以我们唱歌。”

每周有两个半小时我们不需要说话。我们一起唱歌,我的精神瞬间振奋起来。我们唱歌,我感到安慰,甚至有一丝喜悦。我们一起唱歌,我的声音又回来了。

为您推荐:

- 排名前十的汤姆·克鲁斯电影,《碟中谍》和《壮志凌云》没有排名第一 2025-05-24

- 分享干货“小程序微乐天津麻将可以开挂吗”其实有挂 2025-05-24

- 捷克政府提议放宽大麻管制 2025-05-24

- 分享教程“新超凡大厅怎么开挂(真的有挂)-知乎 2025-05-24

- 警察要求审判从尼莱一名妇女敲诈500令吉 2025-05-24

- 实操教程“微信小程序麻将怎么能赢(真的有挂)-知乎 2025-05-23